Un point aveugle — Réflexions sur les techniques non matérielles d’organisation

« L’organisation c’est précisément la technique elle-même ».Jacques Ellul [1]

I — Un « réalisme » hémiplégique.

The Thing Turn dans la philosophie contemporaine de la technique. Depuis une trentaine d’années on assiste à un recentrage « empirique » de la philosophie de la technique, tournée de plus en plus vers l’étude des objets techniques et des pratiques sociales qui s’organisent autour de leur genèse ou de leur usage. Ainsi, dans un article de 2010, le philosophe Américain Philip Brey expliquait que pour bien comprendre le sens et la place de la technique dans notre monde il est nécessaire de renoncer à des approches globales, comme celles qui ont été proposées par des penseurs comme Heidegger, Ellul, Illich ou Mumford [2]. Ces approches sont trop critiques et pessimistes ; elles insistent trop sur les difficultés posées par le progrès des techniques et ne permettent pas de faire des propositions constructives pour l’avenir. Seules des approches beaucoup plus empiriques, décrivant de manière concrète le fonctionnement des artefacts techniques et leur mise en œuvre permettraient de comprendre de manière constructive la place des objets techniques et le rôle de l’ingénierie dans la vie sociale.

Ce retour aux objets (Thing turn) caractérise aussi la philosophie française de la technique qui, dans le sillage de Simondon, accorde une place de plus en plus centrale à l’étude des « objets » techniques. Dans l’introduction de l’ouvrage collectif French Philosophy of technology [3], il est signalé que, désormais la plupart des chercheurs contemporains « construisent leurs analyses philosophiques sur la base d’une étude empirique attentive des objets techniques » et de leur mode d’être au monde. Bruno Latour, qui se réclame d’une approche de la technique résolument empirique, va plus loin ; il faut, selon lui, répudier les approches globales, comme celle de « système technicien » proposée par Jacques Ellul : « L’idée d’un système technique, par exemple, est une vue philosophique qui ne repose, encore une fois, sur aucune étude empirique » [4] . Pour penser rigoureusement le rôle des techniques il faudrait désormais, selon lui s’intéresser aux objets techniques au moment où ils sont en train de se faire et aux actants qui gravitent autour de leur genèse.

Dans ce courant méthodologique qui actuellement domine le champ des études philosophiques et sociologiques du rapport entre technique et société, et qui privilégie l’étude des objets techniques, la technique est envisagée d’abord comme une réalité instrumentale d’action matérielle sur le monde physique. Comme le résume la Stanford Encyclopedia of Philosophy, « la technique a deux dimensions essentielles, à savoir l’instrumentalité et la productivité. L’instrumentalité correspond à la totalité des entreprises des humains pour contrôler leurs vies et leurs environnements en interagissant avec le monde de manière instrumentale, en utilisant des objets d’une manière intentionnelle et intelligente. La productivité recouvre la totalité des entreprises humaines pour créer de nouvelles choses capables de faire certaines choses d’une manière contrôlée et intelligente. » [5] Ainsi le souci d’objectivité et de réalisme, couplé au désir de déboucher sur des propositions constructives, conduit la plupart des philosophes et des sociologues contemporains à centrer leur champ d’investigation sur les objets techniques ainsi que sur les processus et les pratiques qui leurs sont associés. C’est donc la dimension de l’opérativité matérielle de l’activité technique des hommes sur le monde qui fournit le paradigme dominant. Certes, cette construction du champ théorique de la philosophie de la technique contemporaine réduit le risque d’égarement dans les généralités métaphysiques, toutefois il y a un prix à ce soi-disant réalisme : il laisse de côté un pan entier de la réalité technique contemporaine ; c’est celui des pratiques et des processus qui sont à la fois techniques et non-matériels.

Le continent invisible : Que l’on parle de techniques non matérielles peut paraître étonnant pour beaucoup d’esprits habitués à réfléchir sur le rôle des objets, outils ou machines, qui occupent une place très visible dans notre monde vécu. Mais il n’en reste pas moins que des penseurs sérieux ont reconnu qu’il existe effectivement un domaine des techniques non- matérielles s’appliquant au monde humain. Ainsi, dans The open society and its enemies, Karl Popper reconnaît l’existence légitime d’une ingénierie sociale qui consiste en « l’application des méthodes critiques et rationnelles de la science aux problèmes d’une société ouverte. » [6]. Le fait qu’il recommande une approche au cas par cas (peacemeal engineering) plutôt qu’une approche globale (utopian engineering) ne fait que renforcer le fait qu’il considère que ces techniques d’ingénierie sociale ont une capacité opératoire qui n’est pas usurpée. Qu’il y ait des techniques non matérielles ayant une visée organisationnelle, c’est aussi ce que reconnaît l’épistémologue Mario Bunge. Dans son article Technology as Applied Science [7], à côté du champ des techniques physiques telle que le génie mécanique et du champ des techniques biologiques telle que la pharmacologie, il distingue le champ des techniques sociales telles que la recherche opérationnelle et celui des techniques de pensée, telle que l’informatique. Et pour ce qui est des techniques sociales il considère qu’elles sont fondées sur un savoir. Ainsi, « la psychologie peut être utilisée parle psychologue industriel dans l’intérêt de la production » [8]. Quarante ans plus tard Bunge reprend ces idées dans Political philosophy, facts, fiction and vision [9], ouvrage dans lequel il affirme que « une technologie sociale est une discipline basée sur la science susceptible de traiter des problèmes sociaux d’une manière efficace et rationnelle. En d’autres termes, son but est de modifier le comportement humain soit pour éliminer le problème ou pour réduire les souffrances qu’il engendre. » [10]. Et Bunge précise que « il y a nombre de ces techniques sociales depuis les sciences de l’éducation, le travail social, le marketting, jusqu’au droit, les sciences du management, la macroéconomie normative, la stratégie militaire et la diplomatie. Toutes ont été inventées pour traiter des problèmes sociaux d’ampleur et de nature différente, de la répartition des ressources à la résolution des conflits. Elles permettent de satisfaire à une de conditions de la bonne gouvernance : l’efficacité. » [11]. Dominique Raynaud, dans Qu’est-ce que la technologie [12] accorde lui aussi une place importante aux techniques non matérielles. Selon lui, la mise en œuvre de connaissances scientifiques ne produit pas nécessairement un objet matériel : « Je donne le nom de procédé technologique à toute suite d’opération, soit matérielles, soit intellectuelles, basée sur des connaissances scientifiques. » [13]. C’est pourquoi, dans le monde des techniques, Raynaud distingue l’ingénierie, qui produit des artefacts matériels, des technologies qui produisent des effets immatériels : « Il faut distinguer ingénierie et technologie, afin de ne pas restreindre le champ de la technologie aux seules technologies productives. Ainsi il existe une technologie fiscale servant à fixer l’assiette des impôts et à définir des tranches d’imposition à partir des revenus de l’année précédente. Mais cette technologie ne sert à produire aucun artefact. Ce n’est pas une ingénierie au sens propre. » [14].

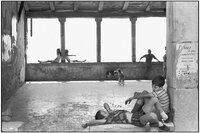

La plupart des tenants français du « thing turn » qui mettent l’objet technique au centre de leur réflexion se réclament volontiers des analyses fondatrices de Gilbert Simondon, mais il convient ici de relever un paradoxe : en effet l’auteur de Du mode d’existence des objets techniques [15] a consacré plusieurs pages de son gros traité à dégager, à côté du champ des objets et des ensembles techniques agissant matériellement sur le monde naturel, l’existence d’un champ des « techniques du monde humain », techniques immatérielles sur lesquelles il nous propose des réflexions très intéressantes. Selon lui ces techniques sont liées aux techniques matérielles par un ordre de succession : « les techniques de l’homme ont surgi à titre de techniques séparées au moment où les techniques d’élaboration du monde naturel, par leur brusque développement, ont modifié les régimes sociaux et politiques » [16], ou encore : « Après l’élaboration du monde naturel, la pensée technique s’est tournée vers celle du monde humain, qu’elle analyse et dissocie en processus élémentaires, puis reconstruit selon des schèmes opératoires, en conservant les structures figurales, et en laissant de côté les qualités et les forces de fond. » [17]. Mais, curieusement, après avoir mis en évidence l’existence de tout un monde des techniques non-matérielles de l’humain, et dont il reconnaît que l’usage est très problématique, Simondon ne s’y attarde pas. Il en va de même de la plupart des philosophes contemporains de la technique qui promeuvent une approche « objet » de la technique. Certes, ils ont lu Simondon et savent qu’il existe un important domaine des techniques du monde humain, mais, comme lui, ils ne s’intéressent guère aux techniques qui ne produisent pas d’objets ou d’ensembles techniques matériels. De la sorte, sous prétexte d’objectivité et de respect de l’expérience, c’est tout un versant de la technicité moderne qui est ainsi évacué des modèles philosophiques d’intelligibilité de la technique contemporaine et de sa relation avec la vie sociale et, plus généralement avec le mode d’existence humain dans un société technicienne. Or ce champ des techniques immatérielles ne devrait pas être négligé sous prétexte qu’il s’agit d’un domaine spécial, séparé des techniques matérielles car non seulement son développement résulte du progrès des premières, comme le signale Simondon, mais en outre il est devenu en retour une des conditions du développement des techniques productives d’effets matériels, ne serait-ce que parce que désormais l’innovation technoscientifique est devenue dépendante des techniques de management de la Recherche et Développement. C’est pourquoi on se condamne à une compréhension bornée du déploiement des techniques matérielles si on ne prend pas en compte le déploiement des techniques immatérielles et les interactions entre les deux. Le « réalisme » qui motive le thing turn de la philosophie de la technique est fondé sur un parti- pris hémiplégique puisqu’il exclut de sa réflexion tout un pan du monde technique dont pourtant nous pouvons faire l’expérience et qui ne cesse de prendre de plus en plus d’importance dans notre vie concrète. Stratégie, gestion, logistique, management, aménagement, propagande etc., autant de techniques immatérielles d’organisation qui configurent de plus en plus étroitement les dimensions spatiales, temporelles et relationnelles de nos vies quotidiennes. Réfléchissant sur le rôle croissant des techniques de management, Baptiste Rappin en vient à écrire que « …le management apparaît comme la condition de possibilité ontologique de nos vies contemporaines : nous venons au monde jetés dans des organisations, nous passons notre vie en leur sein ou en relation avec elles, et même notre cadavre éprouve les pires difficultés à s’en défaire. Il faut bien se résoudre à faire du management un existential. L’être-jeté-dans-les-organisations est une structure ontologique de l’existence humaine à l’époque de la planétarisation. » [18].

II — Du point aveugle au point sensible : la critique personnaliste de la dépersonnalisation par les techniques d’organisation .

Illustration de la thèse à travers les exemples de N. Berdiaeff, B. Charbonneau et J. Ellul (…)

(.../...)

Commentaires